自然が相手の農業は思いどおりにいかないことが多々あります。有機農業はなおさらです。だから、「なぜ自分は有機農業に取り組んでいるか」を何度も何度も考えます。

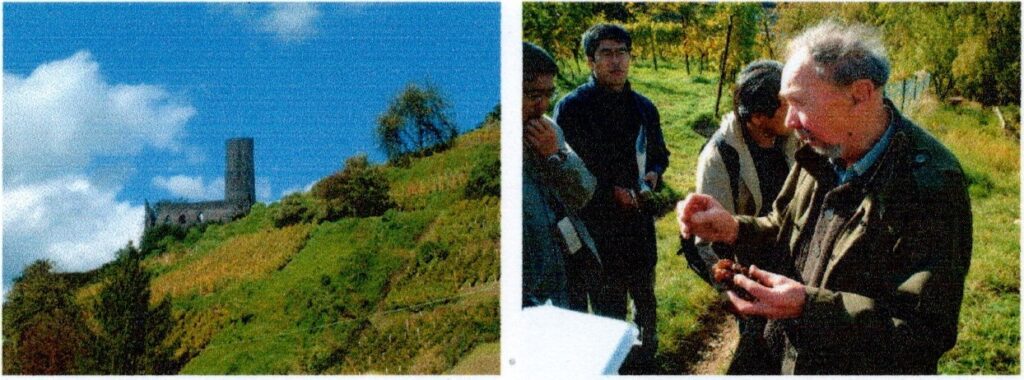

そんな時に思い出すのが、スルガ銀行の助成事業で行かせていただいたヨーロッパの環境保全型農業の視察です。

研修を通じて強く感じたのは、日本とヨーロッパでは有機農業の捉え方が異なるということでした。

日本の有機農業は無農薬で味が良いことを目的としていますが、ヨーロッパの有機農業は「環境保全のために持続的な生産が行われること」が目的です。

その土地が本来持っている力で作物が作られていることが重要で、味が良いことは目的ではなく結果です。

ドイツのスーパーでは主食のジャガイモが、有機のものは値段が7倍もしていました。

「それだけ高いのは、美味しいからですか?」と聞いたところ、「必ずしもそうではない」との答え。それでも購入する人々がいるのは、「外部の力を借りないで、その土地が持っている最大限の力を引き出して育った魅力」が有機農産物にあるからです。

最初は理解できなかったのですが、高校野球に例えてみると、何となく腑に落ちました。

優秀な選手が恵まれた環境で練習をしているチームは強くて見ていて楽しいし魅力があります。

しかし、小さい時から知っている地域の子供たちが、与えられた練習環境の中で、自分たちの力の限り一生懸命に取り組んでいるチームにも魅力があります。そんなチームだからこそもらえる勇気や元気があります。

農薬と化学肥料を使わないで育てることは有機農業の手段であって本質ではありません。

有機農業の本質は「その土地の光と水と空気で、その土地が持っている最大限の力を引き出して育ったという魅力」です。

生産者が有機農業に惹かれるのも、この農法に「人の生き方の原点」を感じているからではないかと思いました。

私が目指しているのはそんな農業です。