旬を迎えていた夏の野菜であるキュウリがもうすぐ終わります。例年6月から取れ始め、お盆の頃あたりまでが盛期です。終盤のこの季節のキュウリは味がさっぱりとしてきます。これはこれで食べやすく漬物などに向いているのですが、かつての凝縮した旨味というかエネルギーのようなものは薄れている気がして、畑でキュウリをかじると、もうすぐ終わってしまうんだろうということが感じられます。

さて、皆さんはキュウリの断面をよく観察したことがありますか。キュウリをはじめウリ科の野菜を輪切りにすると、その断面の模様が葵の紋によく似ていることがわかります。ズッキーニを切った場合には非常にわかりやすいです。葵の紋にちなんで、江戸時代にはキュウリを輪切りにして食してならないという掟があったとか。

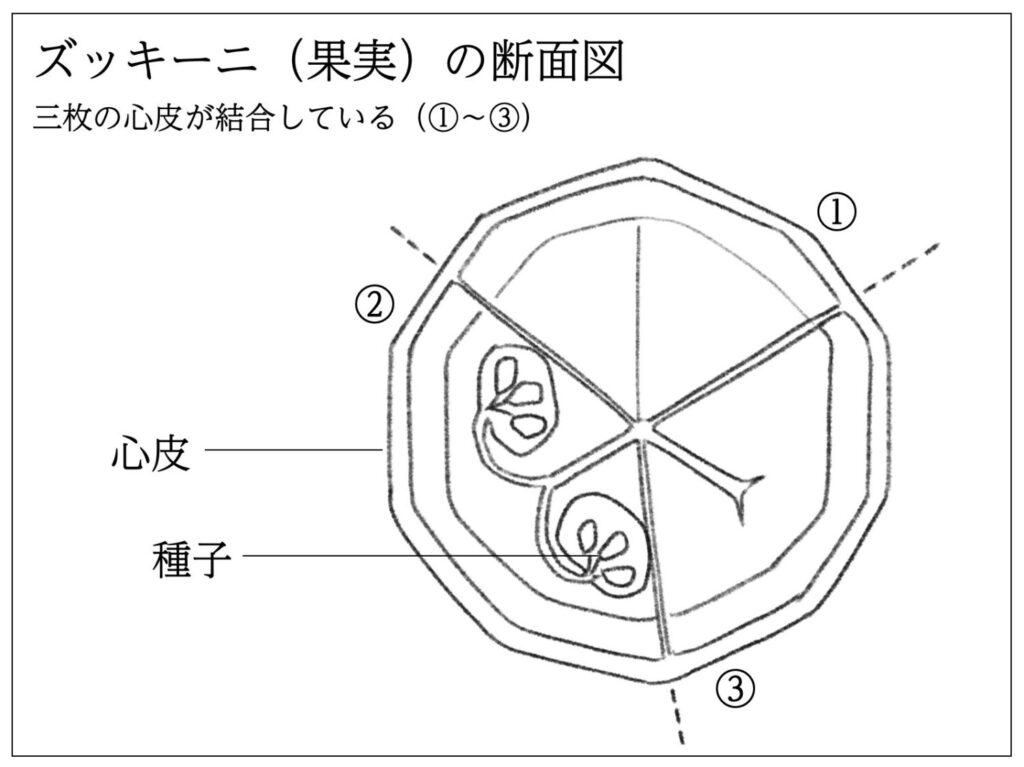

ズッキーニやキュウリの断面が葵の紋に似ているのは、シダ植物から種子植物への進化の仕組みで説明できます。シダ植物は葉の表で光合成をして、葉の裏で子孫(胞子)を作ります。種子植物では葉が進化して花という器官ができ、雌しべの下の子房が膨らみ果実を作ります。子房は葉を起源とする心皮しんぴと呼ばれる組織が数枚結合したもので、ウリ科は三枚の心皮が葉の表だったところが外側、子孫を作っていた葉の裏の部分が内側に結合しています。

断面で中央から延びる三本の筋は水分や栄養を運ぶ葉の主脈だった部分で、葉脈と同じように外に向かって伸び、縁のところでくるりと湾曲して種子を作ります。スイカを切るときに筋に沿って切ると種が出ないのも、筋が葉の主脈の部分だったからです。また、熟したバナナが三つに割れるのも、三枚の心皮が結合して実になっていることから説明がつきます。

何枚の葉(心皮)が結合して実(子房)になっているかは、野菜の種類によって異なります。例えばオクラの心皮は五枚なので、オクラを輪切りにすると五角形になります。必ずというわけではないものの、花びらと心皮の数が揃う場合があるので、家庭菜園などをされている方は注目してみてください。