(取材日2025年9月2日)

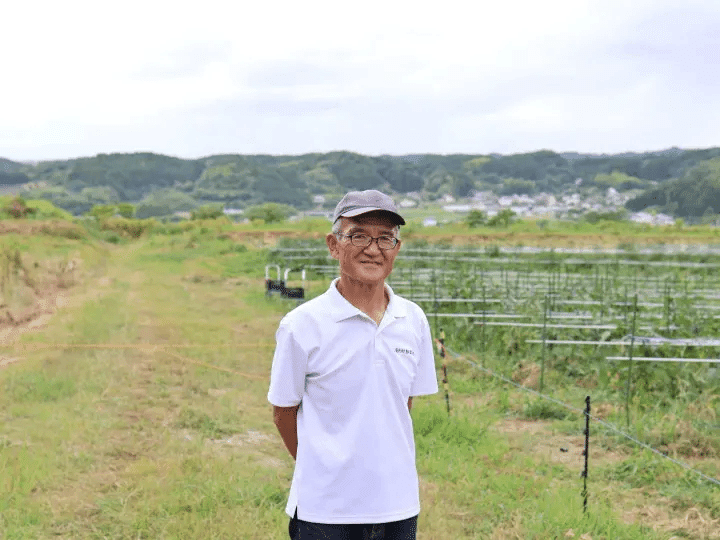

「有機野菜だからではなく、『この農園から買いたい』と思ってもらわなければ、有機生産者は生き残っていけない」そう語るのは、25年間勤めた農業高校の教員を辞め、47歳で農業経営者へと転身した経歴を持つ、株式会社しあわせ野菜畑の代表取締役社長の大角昌巳(おおすみ・まさみ)さん。

有機やオーガニックというラベルに頼らず、作り手の想いや背景にある物語を食卓に届けることで、多くのファンの心を掴んでいる。同社がどのようにして独自のスタイルを確立したのか、その道のりについて話を聞いた。

静岡県掛川市に広がる約7ヘクタールの農地で、年間約50品目もの有機野菜を育てる株式会社しあわせ野菜畑。有機野菜の生産・販売を核としながら、有機的市民農園の運営のほか、規格外野菜を活用したドライ野菜や人参ジュースなどの加工品事業も手がけるなど、多角的な経営を展開しています。

伝えたいのは”野菜の物語”

同社の原点となったのが、教員時代に参加した「シルクロードのオアシス都市における、食に関する学術調査」で訪れた村で経験した「おもてなし」でした。「砂漠の中の何もない村ですが、本日の食材はすべてこの村でとれたものです」という村長さんの挨拶でいただいた食事に、全国から食材を取り寄せる日本の食文化とは一線を画した、「本当の贅沢」を感じたといいます。

この経験から「本当の食のこだわりとは、その食材が育った物語を知ること、伝えることではないか」と考えるようになり、野菜を売るだけでなく、その背景にある物語や掛川のその土地の景色、空気感そのものを届けたいという現在の理念に繋がっていきました。

教師から農家へ。47歳の決意

大角さんは25年間、農業高校の教壇に立っていた元教師です。

お茶とイチゴの専業農家の長男として生まれ、静岡大学農学部へ進学。専攻は農業経営学、卒業論文のテーマは「農業の企業的経営の可能性」でした。しかし、当時の農業現場からは「休みもない。お金もない」というイメージしか描けず、家業を継ぐことはありませんでした。それでも、「生徒たちに農業の大切さ、楽しさ、可能性を伝えよう」と農業教員の道へ。教壇では農業の大切さや楽しさを伝えたほか、シルクロードでの体験をはじめ、ヨーロッパ、アメリカ、東南アジアなど世界各国の農業を視察するなど、充実した教員生活を送っていました。

しかし、その中でも一番伝えたかったはずの「農業の可能性」だけは、自身の言葉で語れませんでした。進路相談で「先生、将来農業をやりたいのですが、どうしたらいいですか」と質問する生徒に、「とりあえず大学で学んだらどうかな」としか返せなかったと大角さん。

そんな状況を変える転機が、学科長を務めていた時に訪れました。定員オーバーとなった人気の農業科目を受講できなかった生徒のため、露地栽培で色々な野菜を育てる講座を提案したのです。イメージしたのはシルクロードのオアシス村での「おもてなし」の食事です。

施設栽培が農業の先端とされ、露地栽培の場合でも単一作物を大量生産して出荷することを学ぶのが当たり前だった当時、この授業は苦肉の策でした。しかし、生徒たちはすぐに夢中になり、休日も畑に足を運ぶほど熱中。その姿に感動した保護者から「こういう授業があるのなら、私も今からでもこの学校に入りたいくらいの気持ちです」との声が上がるほどの反響を呼び、6人から始まった講座は数年で120人が希望する人気授業へと成長しました。

生徒たちのいきいきと楽しそうな姿に、「こんな感じで、いろいろな野菜を育てて、それに共感してくれる人に直接届けるような農業経営を成立させたら、農業をやりたいという担い手が出るかもしれない」と、大角さんは農業経営の方向性に光明を見出したといいます。

また、「エコロジー」という環境問題を学ぶ授業での生徒たちの反応が高かったことも有機農業に進むきっかけになったと言います。宿題で出すレポートを毎回しっかり提出し、中には図書館で調べたり、環境に関して家で会話した親の意見を書いてくる生徒たちもいたそうです。「環境を守る農業が、次世代の農業の担い手を作る」そう考えたそうです。

「生徒に農業の可能性を伝えるためには、自分自身が農業の可能性に賭けてみよう」。大角さんはこう一念発起し、農業での起業を決意。商工会議所の創業塾で起業を学び、「露地栽培」「多品目生産」「農場直送」「環境」「オーガニック」という授業で生まれたコンセプトを軸に、2007年の47歳の時に農業経営の道へ踏み出しました。

物語を伝える販売戦略

「有機野菜であることをウリにして良さを広めることは、トマトに例えるなら『高糖度トマト』という商品を広めているのと同じなんです」。大角さんは農業のマーケティング戦略について、こう説明します。

「Aさんの農場で高濃度トマトが美味しいと知ったお客様は、次にBさんやCさんの高濃度トマトを試したくなりますよね。それと同じで、『有機野菜』という括りで好きになってもらうと、お客様はⅮさんの有機野菜、Eさんの有機野菜、と他の生産者さんにも目が向いてしまう。その伝え方では、いずれ価格競争に巻き込まれてしまいます」

慣行栽培に比べてかなりの手間がかかる有機栽培。価格競争に陥ってしまっては採算が合いません。「私たちが目指すのは、しあわせ野菜畑のファンになってもらうこと。つまり、味はもちろん、農園の取り組み、地域の話の全てを含めて『しあわせ野菜畑の有機野菜だから買いたい』と選ばれる農園になること。それこそが、私達が生き残る方法であり、有機生産者の生命線なのです」

創業当初は今ほどのネット環境が整っていなければ、消費者と直接繋がることのできるSNSなどのツールもありませんでした。そこで、マクロビオティックと野菜ソムリエの資格を持ち、調理師でもある妻の美穂さんが始めたマクロビ・カフェに訪れるお客さんに少しずつ野菜の魅力を伝えることで、ファンを広げていきました。(役目を終え、現在カフェは終了しています。)

ふるさと納税での躍進

こうした地道な活動から始まった販路開拓が実を結ぶきっかけとなったのが、ふるさと納税への早期参入でした。その反響は凄まじく、一時期は売上の8割近くをふるさと納税が占めるほどだったといいます。現在のふるさと納税の割合は約4割、大切にしながらも、ふるさと納税で得た顧客や認知度を、いかにして自社のファンとして繋ぎとめるか、という次の一手を常に考えていました。

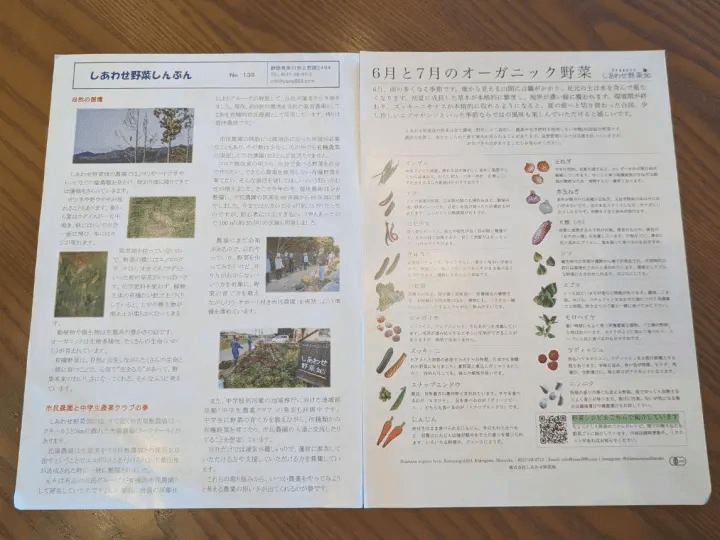

そのために大切なのが徹底した情報発信です。10年以上、通巻100号を超えて続く手作りの「野菜新聞」を野菜セットに同封し、地域の話や野菜の話を野菜ボックスをきっかけに伝えます。

さらに、新聞に付いているQRコードからは自社ブログ「野菜の物語」に遷移することができ、農家レシピはもちろん、栽培のこだわりや生産者の想いが見れる仕様となっています。この「消費者を自社サイトに直接誘導する導線作り」こそ、同社のふるさと納税などプラットフォームで売って終わらないためのもっとも重要なポイントになるのです。

しあわせ野菜畑が描く未来

「農業の可能性」を追求するため、大角さんは、経営目標に「アグリビジネスとして有機農業を成立させる」ことを明確に掲げています。生き方としての農業(アグリカルチャー)を尊重しつつも、アグリビジネスとして成功し、次世代が夢を描ける場所を作ることを目指しているのです。

その思想を成立させるため、作業の標準化を図るマニュアルを作成したほか、7ヘクタールを夏用の畑と冬用の畑に分ける栽培ローテーションを導入。7ヘクタールの広大な農地を効率的に運営する仕組みを構築しました。また、意欲の高い人材が安心して働けるよう、2012年に法人化。しっかりとした「会社」という器を用意したのも、学生が就職するとなった時、親御さんに安心して貰えるようにだといいます。

大角さんが今後の展望として語ったのは、中学校の部活動の地域移行を背景とした「農業クラブ」の設立と、掛川市の「オーガニックビレッジの推進」構想です。2026年8月に中学校の部活動が地域クラブへ完全移行するのに伴い、その受け皿として「農業クラブ」を発足させます。このクラブでは、生徒が一般市民と共に有機市民農園で野菜を育て、販売するだけでなく、子ども食堂との連携や障がい者との収穫体験といった地域貢献活動も行います。運営は新設するNPO法人が担い、クラブ運営に加えて、地域の有機農産物の販路開拓や有機農業のモデル地区づくりも手掛け、「オーガニックビレッジ(有機農業のまちづくり)」を推進していく計画です。

かつて教壇から伝えきれなかった「農業の可能性」。その答えを、今、地域社会全体を巻き込みながら、新たな形で実践しようとしています。