10月から11月は落花生の旬(収穫時期)です。国内産落花生の約7割は千葉県で作られています。以前、千葉県出身のスタッフがいて、彼女の実家からいただいた落花生のおいしさにビックリして、当社でも千葉県から種を取り寄せて作ってみたのですが、粘土質の当社の農場では収穫するのが大変で栽培するのをあきらめました。

種は同じなのに千葉県で作った落花生の方が味も形も良くて、本場産地は別格なんだなぁと思ったものでした。

千葉県に旅行に行く機会があった時、千葉では落花生とサツマイモがいたるところであたり一面、まるでおコメをつくるような感じで作られていてびっくりしました。落花生の葉はコメより濃い緑色です。

成田空港から離発着するときに、「緑が濃いなぁ」と感じたことがありませんか。あれは水田ではなくて落花生とサツマイモ畑の色なんですね。

——————————

落花生は英語ではどんな形でもピーナッツと言うのですが、日本ではサヤ付きを落花生、茶色の薄皮だと皮付き落花生とか薄皮つきピーナッツ、皮をむいて加工するとピーナッツとあいまいに区別されています。

または

薄皮つきピーナッツ

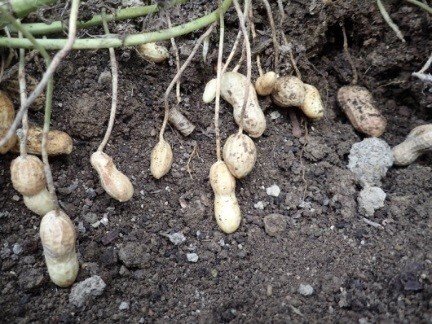

さて、皆さんは落花生がどこにできるのか知っていますか。ピーナッツのナッツとは「木の実」の意味です。雰囲気的にも木のようになっていて枝からぶら下がって空中に出来る感じがしますが、落花生は土の中にできます。下の左の写真のように、花が咲いた後、花柄(かへい、花を支えている茎)が地面に向かって伸びて、やがて土に突き刺さり、右の写真のように土の中でサヤができて中に豆を作ります。「花が落ちて生まれる」から落花生です。

花が地面に突き刺さるため、落花生はサラサラとした土を好みます。千葉県は落花生にとって土が適しているんでしょうね。

土の地表に近いところに出来た落花生は、大雨が降るとサヤに入ったまま土と一緒に流されてしまいます。実はそれが重要で、落花生はまるでカプセルのようになっているので、水に浮かんで遠くまで移動し、そこでサヤが割れて種から芽を出し、新たな場所で増えていきます。

落花生の原産地はトマトやジャガイモと同じ南アメリカのアンデス山脈です。「きっと、雨が降るとアンデスの山の斜面を落花生が、まるでボブスレーのように水の上を次から次へと流れているんだろうなぁ。」そんなことを思い浮かべています