ナスが美味しい季節です。漬物をはじめ、焼きナスに煮浸し、天ぷら、麻婆、それからパスタやそうめんの具材に。アイデア次第で使い方が広がる夏野菜ですね。日本の食生活に欠かせない食材ですが、ナスの9割が水分で日持ちがしないため古くから漬物にして保存されてきたようです。

ナスはナス科の植物。同じナス科には、ジャガイモやトマト、ピーマン、唐辛子などが分類されています。インドが原産とされ、日本では奈良時代にはすでに栽培されていたと言われており、非常に歴史の長い野菜です。初夢にみると縁起が良いとされるものにも含まれています。

(富士、鷹、茄子。このナスは静岡市清水区を中心に育てられている「折戸なす」を指すと言われています)

写真はナスの花です。ナスの花は下向きに咲きますが、これはなぜなのでしょうか。黄色いものは雄しべですが、触っても花粉が手につきません。ナスの雄しべは袋状になっていて、その袋の中に花粉を一杯ためているからです。そして、袋の先端に穴があいていて、そこから、めしべの先端に向かってポロポロと花粉がこぼれ落ちていくのです。

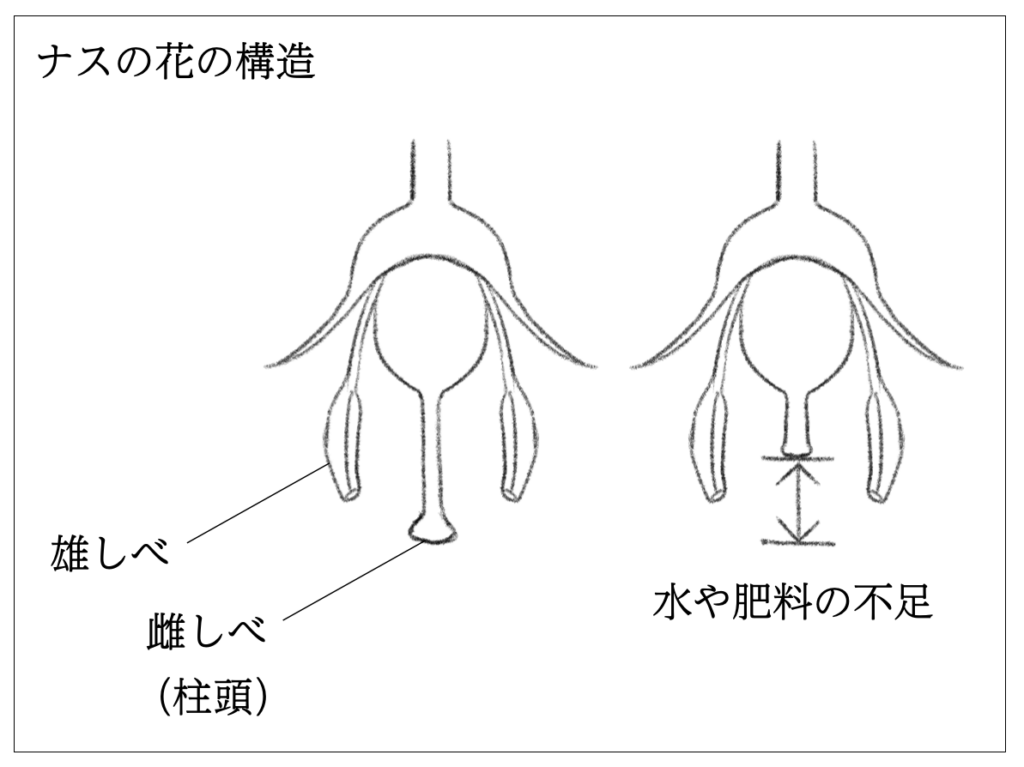

園芸用語では雌しべのことを花柱かちゅうといい、 その先端のベトベトした部分を柱頭ちゅうとうといいます。この柱頭めがけて袋状になった雄しべの穴から花粉が落ち、受粉をします。ナスは自身の花粉で受粉し種が出来る自家受粉植物です。同じ花の雄しべと雌しべで受粉して種ができるというのは、環境適応力が非常に高い証しです。

このように花粉が雌しべの先端の柱頭に付着することで受粉が行われるのですが、ナスは株の栄養状態によって雌しべの長さを変えます。土の肥料分が少なくなったり、暑かったり、また水不足だったりすると、雌しべ(花柱)の長さが短くなり、雄しべから花粉がこぼれても、雌しべの先端(柱頭)にくっつくことが出来なくなります。

受粉して実をつけることよりも、自分の体を守ることを優先している(受粉するだけの栄養がない)というわけです。特に昨年の暑さがひどい期間には顕著でした。花柱の長さはナスの栄養状態の指標であり、収穫をしながらよく観察するようにしています。